Письмо16. Из цикла: Защищая прошлое - сражаемся за будущее

В один из дней, начала третьей декады января, во время обеденного перерыва, я зашел к своему товарищу на работу. При первом взгляде на его лицо, сразу подметил: нечто странное творится в его душе. После приветствия, сдержанно спросил:

- В чём проблема: семья, дети? Может быть, советом помочь? - намекнул на старый шахтерский анекдот, над которым мы всегда смеялись, попытавшись, таким образом, вызвать его на откровения.

- Зла не хватает…

Я тактично промолчал в ожидании продолжения ответа.

- Уже вторые сутки места себе не нахожу – Степану Бандере присвоили звание Героя Украины.

- Понятно, - я облегченно вздохнул. - Было подумал, что-то в семье случилось. А разве ты еще не привык к «чудесам» наших правителей? Мне тоже пришлось испытать легкий шок после этой чудной новости, но так как я от них ничего путного не жду, поэтому уповаю на торжество справедливости, после второго тура президентских выборов, или, в крайнем случае, что же делать – дождаться, когда время нас рассудит, расставив правильные акценты в толковании нашей истории.

- Никто никогда не заставит меня почитать бандеровцев, пусть они будут хоть трижды Героями. Каким бы елеем их не обливали, мне подобная политика неприемлема, и мое твердое слово – нет!

- Если мне память не изменяет, мой друг, ты по национальности – чистый украинец? - я не преминул ему напомнить о родовых корнях.

- Хорошо, - мой собеседник, как-то не совсем по-дружески на меня кинул взгляд (наверное, достойно оценил лёгкую иронию), протяжно вздохнул, - послушай историю о моих дедах...

Иван Гаврилович Белодед, дед по материнской линии, родился в Черниговской области в крестьянской семье. Нужно напомнить: во второй половине 20-хх годов прошлого столетия был сильно развит бандитизм. Днем крепко стояла Советская власть, а по ночам те лихие люди, о ком, иной порой, и нельзя было подумать ничего, кроме того, что они – обладатели кротких и добрых сердец, выходили бороться за свое «правое» дело. Но если в городах, население сравнительно спокойно относилось к такому положению дел, и сидело по ночам дома, то в сельской местности не то, чтобы ночью, даже днем было опасно, к примеру, выйти в лес. В такой непростой ситуации оказался Иван, вступивший в комсомол одним из первых на селе, и время от времени получавший анонимную весточку о скорой расправе над ним. Работа, поле, агитация – вся жизнь кипела только днем.

В родной лес за дровами даже засветло не сходишь – «двуногие волки» шайки батьки Терентия из-за деревьев постреляют пришедших. В последнее время они вообще озверели. Сложилось впечатление, что они село взяли в осаду. Поэтому, когда в доме наступил топливный кризис, он решил использовать для топки кладбищенские кресты со старых могил, в душе надеясь, что это грех по необходимости. Благо, погост находился в поле, недалеко от села. Тайком, конечно, от односельчан, он ломал кресты и оставлял их для удобства, где-нибудь на солнышке для сушки, а темной ночью перетаскивал домой.

И вот однажды обнаружилось: в селе появился еще кто-то такой же «умный», похожий на него. Правда, тот другой уже грешил дважды: начал воровать топливо, уже Иваном заготовленное. Сделал новый запас, вроде бы надёжно перепрятал… Снова всё подчистую украли. Иван решил проверить: кто же смеет так нагло пользоваться его трудами.

Вехие кресты ломать на кладбище, казалось – дело физически нетрудное; и хоть он был храбрым комсомольцем, но все-таки трепет от содеянного греха, и страх за будущее осуждение односельчанами, если вскроется его проступок, заползали ужиком в юную душу. Днем-то проще действовать – подошел к краю, взял пару крестов, и иди своей дорогой. Однако ведь ночью не станешь ворошить могилы – жуть возьмет лишь от мысли, что сейчас чья-то рука потянется вслед за крестом и схватит тебя за лодыжку.

В намеченный день, дождавшись темноты, поддев свежее исподнее, отправился на кладбище – подсмотреть: кто же из сельчан набрался столь несусветней наглости…

Выбрав место для засады за кустом орешника, недалеко от приготовленных подсохших крестов, он разостлал старенькую телогрейку, умостился. Потянулись томительные часы ожидания. От скуки выломал длинный прут орешника, намереваясь в дальнейшем связать им свои… дрова. Около полуночи, вслед за нарастающим треском сухой травы, появился не спеша идущий человек. В лунном свете хорошо было видно, как он аккуратно обходит могилы, стараясь не потревожить усопших предков односельчан. Подойдя к куче дров, отобранных Иваном, он принялся деловито перебирать их. Долго всматриваться не пришлось – это был дед Никифор, живший от него через два дома. Естественно, объявляться засаднику смысла не было, поэтому он решил пошутить над соседом. Раздевшись до нижнего, в белом белье вышел из-за куста; начав с силой вращать прутом над головой, медленно двинулся в сторону пришедшего деда. Никифор обернулся на свистящий звук, и, увидев приближающегося к нему покойника, ужаснулся, сначала присел от неожиданности, затем вскочил и с диким криком бросился наутек, уже не обращая внимания на могилы.

Повеселевший Иван напоследок завыл по-волчьи, чем добавил прыти соседу. Затем оделся, взял пару крестов, и спокойно отправился домой. Никифор же до самой смерти старался обходить кладбище стороной; и при любом удобном случае любил повторять, часто оглядываясь, и словно норовя первым кого-то увидеть: «Я в ту ночь полнолуния имел дело с нечистой силой».

А над нашим комсомольцем стали сгущаться тучи: однажды убили собаку, и бросили ее в колодец; на следующую ночь спалили сарай. Белодед не стал дожидаться, когда бандитские руки дотянутся до его семьи, и перебрался в г. Дзержинск, где на Центральной шахте17 начал работать забойщиком. Вскоре за отменный труд был награжден отдельной квартирой, что в те годы являлось свидетельством его ударной работы и высокой морали.

Добывая уголек для страны, Иван Гаврилович жил да радовался, растил троих детей, но в 41-м году пришла война; и он в числе первых добровольцев начал оббивать пороги военкомата, где ему неоднократно заявляли, что сейчас Родине его руки нужны в угольном забое. Вместо фронта мобилизовали в Трудармию, и отправили добывать уголь в Кузбасс. Там, после многочисленных заявлений и настырных встреч с военкомом, был направлен в школу связистов.

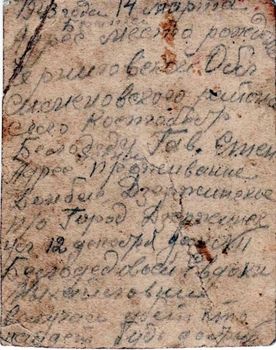

Пропал без вести в битве на Курской дуге (фото 1,2). Семья, без вести пропавшего солдата, само собой разумеется, по Закону лишалась каких-либо льгот. Правда, пришло письмо о смерти Ивана от однополчан, видевших его гибель, но после битвы тела так и не нашли, как, впрочем, и многих сотен других воинов. Однажды я смотрел телепередачу, посвященную Курской битве, и увидел единственную фамилию Белодед в списке на надгробии братской могилы.

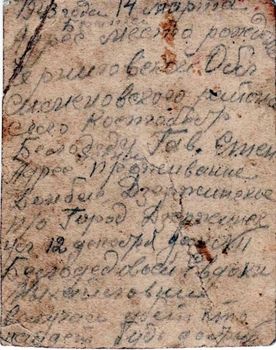

Фото 1. И. Г. Белодед.

Фото 2. Оборотная сторона восстановленного фото. Написан родительский адрес. Видны следы крови.

Спустя несколько лет, где только я не искал его в Интернете, даже в «Книгах памяти» – всё напрасно.

Мой друг сделал паузу, посмотрел на часы, на что я, заинтересованный неожиданным рассказом, сразу среагировал:

- Позволяет-позволяет.

- Трофим Фёдорович Гудыменко (фото 3), дед по отцовской линии – уроженец Харьковщины. В поиске лучшей доли его семья перебралась в Дзержинск. В 30-хх годах трудился машинистом шахтного подъема на шахте им. Дзержинского, что требовало немалого здоровья и сноровки, потому как машины того времени были паровыми. Во время Финской кампании воевал и был ранен. По окончании лечения, хотя он и чувствовал себя выздоровевшим, но на старое рабочее место ему путь закрыли, не говоря уже о работе в подземных условиях. С помощью военкомата ему нашли и предложили службу путевого обходчика на железнодорожном переезде, недалеко от местной станции Магдалиновка. Домик, который должен был ему достаться вместе с работой, выглядел небольшим, но в нём можно сносно жить небольшой семьей; рядом выкопан колодец с нормальной водой, земля – плюнь – расти будет. Трофим долго не раздумывал – сразу согласился, и в начале осени 40-го года, сдав государственную квартиру, переехал с женой, двумя сыновьями и пятилетней дочкой, на новое место жительства. Помимо основной работы, чинил жилье, готовил землю под посев на будущий сезон.

Фото 3.

С новой работой он не только свыкся, но, казалось, сросся, и теперь забери у него флажки – в жизни наступит вечная промозглая осень, откроется болячка. Пришло и не отпускало чувство, что жить ему на этом месте, если не до глубокой старости, то, по крайней мере, придется очень долго. Лишь одно обстоятельство смущало: его жилье, по привычке, люди называли путевой будкой, но чаще – одним словом… И звучало это сравнение, как-то неуютно, старорежимно, хотя дома, подобные этому, всегда строили специально для железнодорожников по одинаковому проекту.

В заботах быстро пролетела весна 41-го. Грянула новая война, которая обещала ему, понюхавшему пороха, долгие и трудные испытания. В первые трагические дни, с ним, переступившим порог военкомата, с твердым намерением отправиться на фронт, никто не захотел даже разговаривать. Просто махнули рукой, мол, когда будешь востребован – сами вызовем, а сейчас твой боевой пост находится там, где ты служишь.

При приближении немцев к Донбассу, Трофима мобилизовали, но в последний момент, вновь отправили домой. Так попасть на фронт ему и не удалось. Позже дошли слухи, что эшелон, в котором он должен был находиться, в районе города Лозовая, разбомбила вражеская авиация, а прорвавшиеся войска неприятеля уничтожили почти всех новобранцев.

С болью в сердце Фёдорович с женой наблюдали, как параллельно железнодорожной насыпи по дороге шли отступавшие войска.

- Ой, что будет?! Ой, и нам уже пора уходить, пока есть возможность, - судорожно голосила жена, хватаясь за давно упакованные вещи.

- Был приказ – нас, железнодорожников, заберут последним эшелоном. Не переживай.

Через 10-12 часов необыкновенного затишья, точнее, утром следующего дня, Трофим услышал далёкий гул приближающегося поезда. Он толкнул жену: «Фрося, просыпайся, нам, очевидно, пора», а сам, взяв в руки чехол с флажками, вышел из своего домика.

Показался состав из нескольких платформ, которые перед собой, не спеша, толкал паровоз. Параллельно, чуть позади, по грунтовой дороге двигался десяток мотоциклов, а за ними – автоколонна. Трофим, подойдя к шлагбауму на переезде, привычным движением закрыл его. Отошел на десяток метров ближе к дому – на свое обычное место, с которого он провожал поезда, рука автоматически достала желтый флажок и… И тут, словно жаром обдало: «Что же я делаю? - стыдливо оглянулся вокруг, но некому было наблюдать этот случайный конфуз. - Чуть было фрицам «зеленую улицу» не дал». Так Фёдоровичу и врезалась в память картина прихода врага: испуганное лицо, вышедшей в надежде эвакуироваться, Ефросиньи, на фоне поезда и колонны машин с немцами, играющими на губных гармошках; и он, стоящий поодаль от нее, пытаясь, в замешательстве, спрятать за себя руку с флажком.

Уже давно прошёл поезд в сторону станции, и там остановился; а немцы и техника всё двигались, и двигались непрерывной колонной, повторявшей зигзаги дороги.

Неожиданно заныла рана, будто кто-то специально в неё ткнул, чем-то острым; по телу пробежала мелкая дрожь – подлый страх перед невиданной мощью забрался в душу, утверждаясь в горькой правде: «Это только – по одной дороге, а, сколько их наступает от моря до моря? Пропала жизнь».

Гудыменко открыл шлагбаум, и теперь они стояли, молча, наблюдая за проходящей армадой; в душе коря себя, что не примкнули к последнему обозу беженцев. Точнее говоря, корил себя Трофим, а Фрося…

А что Фрося?

Она всегда соглашалась с мнением мужа. Вскоре со стороны Никитовки послышались звуки ожесточённого боя.

- Иди к детям, да быстрее мои документы спрячь, где-нибудь во дворе. И вот забери, - вздохнув, скомандовал он, протягивая ей ненужный чехол, в который вложил желтый флажок, казавшийся, при данных обстоятельствах, какой-то безумной нелепицей в его руках.

Одинокий мужчина стоял возле железнодорожного переезда и думал, что, очевидно, донецкая степь никогда не видела такого безрассудного перемещения масс людей, как в последние дни. Еще вчера, рядом с их жилищем, двигались отступающие части Красной Армии, со своими обозами, пушками, танками, вперемежку с гражданскими беженцами, тянущими, или толкающими перед собой разнообразные коляски с вещами и детьми. Иногда шум человеческих криков, скрип подвод и двигающейся техники, сливающийся в невыразимую какофонию хаоса, сменяло однообразное мычание колхозного стада, которое поторапливали злого вида пастухи; при этом они щелкали огромными кнутами, от чьих звуков казалось – вокруг идет перестрелка между невидимыми солдатами.

Два-три раза в день налетала вражеская авиация, бомбя и расстреливая, идущие на Восток, колонны. И тогда воздух наполнялся новыми звуками: воем самолетов, летящих на бреющем полете, разрывами бомб, дикими голосами обезумевших животных, из-за которых не было слышно ни стонов раненных, ни человеческих криков и проклятий. Гражданские лица бросали вещи, военные – технику; все бежали прочь от дороги, превращающейся в кромешный ад, наполненный дымом и пылью от разрывов снарядов самолетных пушек.

Самолеты, отработав задание, улетали, а терпеливая дорога вновь принимала на себя всех людей, старающихся уйти на Восток, чтобы начать новую жизнь; и, где-то там, снова сражаться с фашистами, пришедшими забрать у них то, что есть самое дорогое на свете – жизнь и волю. Погибших и раненных грузили на транспорт, убитых животных тут же свежевали, а иногда туши просто забрасывали на подводы, и уже на ходу их разделывали.

Ограды вокруг домика Трофима не было, поэтому возле его колодца постоянно стояла очередь. Фрося, суетясь, вынесла из дома еще два ведра, чтобы люди могли быстрее утолять жажду, но от этого их не становилось меньше. Но все это было вчера. А сегодня он стоял уже целый час на одном месте, смотря на Запад, и, казалось – где-то на самом краю горизонта рождается эта бесконечная серая лента людей, техники, и не будет ей конца. Новая колонна, строгостью своих форм и громким смехом завоевателей, разрезала блеклый осенний пейзаж, давя тяжелым грузом нехороших предчувствий на душу одинокого свидетеля.

Вскоре на обочине дороги, напротив дома, остановилось несколько автомашин с солдатами. С последнего грузовика спрыгнули несколько человек, и направились в его сторону. Немцы были одеты в добротное грязно-серое обмундирование, поверх которого висели автоматы. Трофим, несмотря на осенний день, вспотел от напряжения. Подошедший немец, спросил на ломаном языке (чему удивился обходчик), при этом ткнул его дулом «шмайсера» в грудь:

- Ты – коммунист?

Обходчик, не сводящий взгляда с пальца, лежащего на спусковом крючке автомата, смог всего-навсего лишь отрицательно покачать головой.

- Там есть солдат, партизан? - немец повёл стволом в сторону домика.

Фёдорович хриплым голосом, из-за пересохшего горла, ответил:

- Нет. Там – моя жена и дети.

- Корова, свинья есть? - требовательный вопрос не оставлял сомнений – сейчас начнут грабить.

- Даже если было – перед вами уже, - тут он запнулся, подбирая нужное мягкое слово, - изъяли бы.

- А солдат великой Германии к тебе заходил?

Гудыменко сделал обиженное лицо и соврал, не моргнув глазом:

- Да. Конфисковали картошку, капусту и лук. Теперь продуктов нет.

Немцы обошли здание вокруг, заглянули в сарайчик, проверили чердак. Громко смеясь, зашли в дом, где в комнате, приспособленной под кухню, на кровати, прижав к себе кроху-дочку, сидела Фрося, а вдоль стены, на табуретах – остальные дети.

- О, киндер! - хохоча, залопотали незваные гости. Немец, говоривший с Трофимом, подойдя к ведру с водой, взял ковшик, зачерпнул, и стал жадно пить. После него ещё один солдат попил водички.

- Будешь работать для Германии – будешь кушать хлеб. Уйдёшь отсюда – расстреляем всех, - сказал на прощание немец. Затем, будто ворон, что-то прокаркал своим спутникам, и они шумно покинули, более чем скромную, обитель путевого обходчика. Солдаты вернулись на свои места, и процессия тронулась, но, не вливаясь в общую колонну, свернула направо через переезд, и покатила в сторону замершего города.

Фрося, направившаяся вслед за немцами, дождалась, когда они сели в машину, вернулась в дом, схватила ведро, ковшик, и, выйдя во двор, выплеснула воду, матерно заругавшись. После этого, зачерпнув воды из колодца, начала с остервенением ополаскивать вынесенную посуду. Фёдорович покачал головой, удивляясь всплеску женской ненависти.

Монотонно, один за другим, потянулись короткие осенние дни. Трофим ещё долго не мог привыкнуть к новому укладу жизни, и торопливо вскакивал, услышав далёкий гул состава, хватал флажки и становился на пост, провожая многосильного железного коня, украшенного чужим крестом. В доме хлеба не было, о мясе оставалось лишь мечтать, но, кое-какой запас продуктов всё-таки оставался, благодаря огороду и, самое главное, своей предусмотрительности, потому что перед приходом немцев, они сделали, на всякий случай, несколько тайников, расположенных на значительном расстоянии от жилища.

Однажды утром, обходя свой участок (по привычке), он увидел, как в сотне метров от насыпи, в лучах, ненадолго выглянувшего, солнца, что-то блеснуло. Оглянувшись и внимательно осмотревшись вокруг, Трофим направился к заинтересовавшему его объекту. Подойдя к блестевшему предмету, он оторопел – на давно почерневшей стерне лежал безногий труп молодого красноармейца, а блестела, оказывается, обыкновенная винтовка-трёхлинейка.

- Что расстрелянный, что повешенный, что от такой мучительной смерти – на войне все одинаково уходят из мира живых. И что теперь будет со всеми нами? Вроде жизнь начала налаживаться – дом, дети, ежемесячно получал зарплату, - тоскливо подумал Трофим, и ещё раз оглядевшись, присел с наветренной стороны, достал кисет, свернул толстую самокрутку и, закрыв глаза, задымил, раздумывая, как ему поступить в данной ситуации. Послышался шум приближающегося состава.

- На Запад идёт. Гружёный. Быстро работают, - произнёс он, скатившись в воронку от бомбы, чтобы его никто не заметил со стороны.

Фёдорович, не жалея кожуха, купленного перед войной, развалился на склоне, упершись ногами в дно. Смотрел на серое небо поверх рваных краев воронки, покрытой утренним инеем, а грустные мысли одолевали его:

- Самое тяжелое действие в жизни – это ожидание. Вокруг жизнь течет, пусть плохая, но люди ждут – и каждый исполнения своих желаний: кто – освобождения, кто – укрепления власти оккупантов. И мы здесь, в своей будке, - после упоминания своего жилища, он горько улыбнулся, - ждем, ждем… Чего только ждем?

Трофим прислушался – поезд уже был далеко. Сняв шапку, осторожно выглянул из своего укрытия, и осмотрелся вокруг – никого. Выполз. Уселся, подложив под себя ногу в фетровом сапоге-бурке с галошей; стал докуривать самокрутку, не сводя взгляда с трупа. Сделав последнюю затяжку, и, отогнав странные, словно чужие, мысли о неотвратимости судьбы, он встал и неслышно (будто боясь спугнуть мертвого человека) подошел к останкам солдата.

- Прости меня, Господи, - и начал, без особой брезгливости, проверять содержимое карманов. Снял с ремня подсумок с патронами, в вещмешке обнаружил одну гранату. Бережно попытался раскрыть солдатскую книжку, пробитую осколком, но страницы, склеенные спекшейся кровью, не поддавались. - Ладно, дома повоюем, - недовольно пробурчал он. - Похоронить бы надо, а то, как-то не по-человечески получается.

- Прости, сынок, - произнес Трофим, перекрестившись, и, взяв за руки убитого красноармейца, сволок его на дно воронки. Выбравшись наверх, посмотрел вниз на будущую могилу; подумал, что ему повезло – морозов ещё нет, поэтому мертвец не примерз к земле; и направился к другому месту разрыва авиабомбы, видневшемуся в стороне…

К наступлению темноты, в первой воронке покоилось пять погибших воинов, подготовленных к захоронению, а недалеко от дома, на трех шинелях лежало: три винтовки, более сотни патронов и четыре гранаты.

Зайдя в дом, сразу кинулся к ведру с водой. Жена, дав ему утолить жажду, с тревогой спросила:

- Где так долго был?

- Похоронами занимался. Вот, - протянул ей солдатские книжки. Об оружии жене ничего не рассказал; мол, спокойнее спать будет – решил он.

Ефросинья начала рассматривать документ, пробитый осколком.

- Надо же – в самое сердце, - произнесла, смахнув набежавшую слезу.

- Да, он вообще дважды убитый, потом расскажу, - произнес Трофим. - Я скоро вернусь, - взял лопату, и пошел прятать оружие.

Спустя час, Фёдорович вернулся в приподнятом настроении. Взял в сарае кусок широкой доски, обрезал, придавая правильную форму, и на ней начал найденным ножом вырезать пять фамилий.

Теперь Гудыменко рано утром, почти с рассветом, уходил из дома с лопатой на плече, а возвращался только к вечеру. Благо, установилась тихая погода, дождей не было; каждый такой день, он воспринимал с чувством победителя, словно он отнял его у Природы. Жена ни о чем не расспрашивала, если уходит, выходит, – так нужно. Методично обходя в округе все поля и балки, он за неделю насобирал небольшой арсенал, чему был неслыханно рад. Вот только поделиться этой радостью было не с кем.

Уже не слышна на востоке канонада, в городе пройдена регистрация оставшегося населения. Семью путевого обходчика никто не трогал, новое начальство не вызывало.

С начала оккупации, Трофима постоянно преследовало странное чувство. Он привык всегда быть востребованным. Недавно у него была работа – ответственность за целостность нескольких километров железной магистрали. Но сейчас он остался в одиночестве, будто бы человек за бортом, с тоской смотрящий на мимо проходящие суда. Никому не нужен: своих нет, немцы ни к чему не принуждают. Редко, но заезжали местные полицаи – поспрашивают, мол, не видел ли здесь, на отшибе, чего-либо подозрительного. Неоднократно предлагали вступить в их ряды, обещая спокойную жизнь и добротный паёк. Но бывший путевой обходчик твёрдо стоял на своём мнении:

- Мой пост здесь!

- Ну, ничего, ничего, ещё приползёшь к нам, - озлобленно заявляли ему новоявленные стражи порядка.

В очередной раз, закрыв двери за непрошеными гостями, Фёдорович, вздохнул, и сказал жене:

- Мы, где бы не находились – это Россия, и в ней всегда хватало всем места, как для нормальных людей, и для таких выродков тоже. В последнее время почему-то у меня зародилось мнение: наши, когда вернутся, то обязательно спросят: «Сохранил ли ты, Трофим Фёдорович, свои десять километров, оставаясь на вверенном тебе посту?».

В ответ Ефросинья лишь согласно кивнула головой.

Незаметно подкрался Новый год, и, ничего не подарив семье Гудыменко, и даже не пообещав, вступил в свои законные права. Точно также бесхитростно, в свете лучин, встретили Рождество. Монотонно потянулось время. Жена занималась нехитрым домашним укладом, иногда ходила в город, возвращалась всегда с новостями. Правда, хороших вестей не удавалось ей принести, потому, как их просто не было. Зато пересказывала людскую молву о развернувшихся чистках среди населения: продолжались редкие, но все-таки продолжались, расстрелы коммунистов, евреев и лиц, причастных к местному сопротивлению, т. е. горожан, каким-то образом связанных с партизанами. Еще свежа память о первом расстреле в городе, произведенном в декабре 1941 года – это, когда казнили тринадцать человек, среди которых было четверо молодых ребят из города Артемово, забросавших гранатами итальянский обоз, самому младшему из них было 16 лет. Но более всего Трофима потрясла новость о том, что бельгийские солдаты начали сбрасывать людей в шурф около шахты № 1-1 бис. Вот они на горизонте – терриконы этой шахты, кажется, рукой подать. Полицаи рьяно начали отрабатывать немецкую подачку, и по городу прокатилась волна арестов граждан, причастных к взрывам на местных шахтах, перед приходом оккупантов. Судьба их одинакова: пытки, издевательства и смерть. Фёдоровичу повезло – его не привлекли за участие в войне против союзника Германии. Видимо, в этом плане, по чистой случайности, он не попал в поле зрения полицейской управы.

Уже четыре месяца Трофим и Ефросинья жили одной надеждой скорого освобождения. Зима 41-го выдалась на редкость суровой. Февраль вот-вот уступит место весне. Мороз, правда, попустил, но иногда снег срывался, и тогда Фёдоровичу приходилось брать лопату и расчищать железнодорожный переезд. Странная сложилась ситуация с этим переездом, в связи с тем, что они не эвакуировались. С одной стороны, старое начальство, впопыхах эвакуируясь, забыло о его семье, а к новой власти он не пошел проситься на службу, с другой стороны, если дорогу заметет, и поезд не пройдет – тогда по приказу приедут местные полицаи, или немцы с остановившегося поезда слезут и расстреляют его за саботаж. За себя никогда не было страшно: ни в Финскую кампанию, ни сейчас, вот только тогда как у детей сложится жизнь?

Сегодня Трофим взялся за лопату с надеждой, что это уже точно последняя уборка снега. Заканчивая работу, он заметил одинокого путника, шагающего со стороны хутора. Сбавил темп работы, чтобы иметь возможность рассмотреть человека, идущего в город. Спустя пять минут, незнакомец остановился в двух шагах от него, и поздоровался:

- Здравствуй, служивый.

Произнесенное обращение больно ужалило Фёдоровича. Никто не может упрекнуть его в том, что он поступил работать к немцам. И все, кому положено, знают об этом и не осуждают его действия, потому как с такой семьей сегодня некуда податься, разве только на тот свет.

- Я не на службе, - возразил он, не отвечая на приветствие, и подавляя в себе возникшее острое желание – нагрубить незнакомому человеку, который так бесцеремонно поставил его в один ряд с прочими прислужниками оккупантов.

- Понятно, за идею работаешь?

- Нет. Но бесплатно.

- Так не бывает.

- Иногда бывает. Не хочешь попробовать?

- Я на немцев не работаю.

- Оно и видно, - произнес Трофим с неким укором в голосе, а следом подумал. - Не из блатных ли человек?

- А, по-твоему, кто я?

- Точно не из нашего города, но и не мешочник.

- Кто же тогда?

- Может быть, добрый человек, откуда мне знать? На лице твоем не написано, а паспорта ты не предъявишь, по причине отсутствия взаимной охоты. Но сегодня добрые люди: или дома сидят, или где-нибудь воюют.

- Интересная версия. А если я скажу, что я – добрый человек, но из лесов – ты мне поверишь?

- Из лесов? Ну-ну…

При малейшей возможности Трофим присматривался к редким прохожим, идущим в город, или возвращающимся на хутор. Хуторских он помнил всех в лицо. А чужие редко забредали сюда, но они обычно шли из города и назад уже не возвращались.

- Этот малый не прост, и что-то вынюхивает, - поразмыслил Гудыменко, и далее продолжил: - Да у нас, мил человек, здесь и лесов-то нет. Наверное, ты малость заблудился. Вот с этой дороги никуда не сворачивай, и как раз в город придешь. Но, если скажешь точно, куда ты направляешься – я могу подсказать более короткий путь, но не и обещаю, что не попадется ли на твоем пути тот, кого ты не хотел бы увидеть. - Трофим произнес несколько иносказательно, давая понять пришельцу, мол, я вижу – тебе есть что скрывать.

- Спасибо. Сейчас мне рановато в город. Не позволишь часок-другой у тебя посидеть – отогреться.

Лопата, в последний раз пройдясь по рельсу, издала визжащий звук, затем послушная руке Трофима, отправилась к нему на плечо, а он, ничего не ответив незнакомцу, направился по тропинке к домику. Сзади раздался скрип снега от шагов непрошеного гостя. Подойдя к углу дома, железнодорожник, остановившись, ткнул рукой в лист картона, прикрепленного к стене: «Читай! Вчера господа из полицейской управы повесили мне памятку», и, подойдя к входной двери, начал наблюдать за чужаком. Тот углубился в чтение немецкого приказа, суть которого заключалась в запрещении местному населению предоставлять ночлег и пищу, кому бы то ни было. Нарушителей обещали, в крайнем случае, поставить к стенке. Прочитав, мужчина повернулся лицом к Трофиму, пожал плечами, и несколько повеселевшим тоном произнёс:

- Коротко и ясно. Так я же только на пару часов.

- Тогда заходи.

Обметя веником, обувь от снега, они прошли в дом. Разделись. Незнакомец оказался молодым парнем, лет тридцати, или того менее. Гудыменко, наблюдая за незнакомцем, отметил – вроде невооруженный, потом распорядился:

- Фросенька, а поставь-ка нам кипяточку.

Гость тут же среагировал:

- Правильно. Ведь за кипяточек ничего не будет.

Трофим улыбнулся, поняв иронию незнакомца. На шум выбежали сыновья. Гость удивленно качнул головой, и в сердцах воскликнул:

- Разве у вас трое детей?! Ну, ты, Фёдорыч, даешь!

Пришло время удивиться хозяину, у которого даже брови приподнялись.

- Даже так? Откуда узнал, как звать?

- Добрые люди из леса подсказали.

- Не те, которые до хутора на санях подвозят?

- Они самые.

Фрося нарушила малопонятную ей беседу:

- К кипяточку, что-нибудь давать?

- Гость желает отведать пищи скудной, но простой и нужной? - Трофим посмотрел парню в глаза.

- Спасибо, нет.

- Отчего же? Мы всегда рады добро сделать неплохому человеку.

- Добрые люди перед дорогой накормили, и попросили с тобой поговорить, Трофим Фёдорыч, тем более у тебя семья – грех объедать.

- Не бойся – не объешь. Фрося, чабреца подай нам к кипяточку – лучшего чая сейчас и не найдешь. Пей, грейся, а потом на улице поговорим о твоих добрых людях, если будет чем доказать, что они действительно добрые люди, - сделав упор на последних трех словах, он вопросительно посмотрел на гостя.

- Будет. Меня звать Андреем.

- Хорошо, пусть – Андрей, - мягко согласился хозяин.

Неторопливо попив травяного отвара, они, одевшись, вышли во двор, сели под стеной на колоду. Трофим свернул цигарку, глубоко затянулся. Андрей потянул носом дым от самосада, затем покачал головой и, встав со своего места, пересел на другую сторону, достал пачку сигарет, и тоже закурил. От него не ускользнуло, что Фёдорович задержал взгляд на пачке.

- Трофейные, - подчеркнул гость, пряча сигареты.

- Экспроприацией занимаетесь? - улыбнулся Трофим.

- Почти, - уклончиво ответил Андрей. Докурив, он затушил о снег окурок, затем его размял, вытер пальцы, и обратился к Гудыменко:

- Ну что – хватит ходить вокруг да около?

- Выкладывай.

- Мы хотели бы привлечь тебя, Фёдорович, к своей работе…

- Кто это: мы? - не дал ему договорить Трофим.

- Партизанский отряд, его название тебе ничего не скажет. С немцами предстоит долгая война, поэтому мы подбираем надежных людей для всеобщего сопротивления. Знаешь, где уже немец стоит?

Трофим, молча, кивнул головой.

- А откуда знаешь?

- Добрый человек рассказал…

- Ну, ты и жук, Фёдорыч? - удивился Андрей. - Согласен ли нам помогать?

- Вы же меня совсем не знаете, а я – вас, - ровно ответил Трофим, начав снова работать с табаком и бумагой. - И что это за такая странная организация, если вы готовы первого встречного принять в свои ряды?

- А вот здесь, Фёдорыч, ты не прав. Мы видели, как ты хоронил красноармейцев.

- Ну и что? Предать человека земле – святое дело. На том свете зачтётся.

- А еще ребята видели, как ты винтовки с амуницией тащил.

Гудыменко, только прикурив, заходился в кашле, поперхнувшись первой затяжкой. Затем спокойно переспросил:

- Может быть, ошиблись ваши ребятки – мало ли людей бродит в округе?

- Бродит действительно немало, но винтовки лишь один ты умудрился вымести с близлежащих полей.

- Почему тогда не забрали? Вам же нужнее?

- Возможно, оно понадобится безоружным людям в городе, или еще каким-то образом. Поэтому к тебе никто не обращался. Ну, а теперь – давай начистоту?

- Давай, - Трофим, увесисто хлопнул Андрея по плечу, и, прищурив глаза, хитро улыбнулся. После этого он проинформировал об оружии, и ещё попросил передать, куда-нибудь солдатские книжки, но собеседник сразу возразил: - Не обижайся, я понимаю – нужное дело, но мы не сможем таскать их за собой, даже если кто-то пойдет через линию фронта – это будет обузой. Дождешься наших, и сразу сдашь, тебе еще спасибо скажут.

В ответ Фёдорович лишь махнул рукой.

Андрей сообщил пароль, по которому будут связываться с ним, а также договорились о зрительных маяках, предупреждающих об опасности засады в домике железнодорожника, и наоборот. Прощались тепло, словно братья. Трофиму не пришлось более свидеться с ним, но через год спросил о его судьбе у связного. Оказалось – вскоре после их встречи, Андрей попал в облаву, и больше его никто никогда не видел.

Прошел год. Наставшая весна пролетела быстро. Фёдорович продолжал передавать через связных информацию о передвижении воинских составов. Иногда приходили неизвестные люди, называя пароль, получали интересующие сведения, оружие, или прятали его, или, дождавшись связного, уходили в ночь, для того чтобы исчезнуть навсегда из этого города, где, впоследствии чисток среди населения, давно уже не осталось ни одного еврея и коммуниста.

Наступил август 43-го. Железнодорожник-подпольщик не прекращал вести свою картотеку, в которой отмечал не только поезда и количество вагонов, различной техники, идущие в сторону фронта, но и в обратном направлении. Он заметил одну немаловажную деталь в движении пассажирских составов на Запад – в последнее время их число увеличилось – это были санпоезда, увозящие солдат и офицеров на лечение. Подобное обстоятельство заметно радовало, значит, немцам приходится туго, и скоро придёт освобождение. Первые звуки далеких разрывов артиллерийских снарядов обрадовали душу Трофима, как ребенка – новая игрушка. Он даже забежал в дом и позвал жену с детьми на улицу.

- Слушайте, мои родные, - возбуждённо проговорил, и поднял кверху палец, призывая к тишине. Услышав далекий знакомый гул, радостно воскликнул. - Дождались! Это наши идут!

С каждым днем артиллерийская канонада усиливалась и учащалась, а в начале сентября 1943 года бои развернулись на подступах к Горловке. Жители близлежащих хуторов, возвращающиеся из города, делились новостями:

- Немцы свой госпиталь заблаговременно эвакуировали, местный гарнизон, состоящий из полицаев, тоже убрался, а в городе сейчас работает подрывная команда – скоро шахты будут взрывать.

Фёдорович посетовал, что нет быстрой связи с партизанами. Если бы они могли сейчас войти в город, то можно было избежать многих разрушений. Но они далеко, и, очевидно, тоже не сидят, сложа руки, а доставляют немцам немало хлопот. Только Трофим рассказал жене последние новости, как со стороны станции раздал шум тяжелого поезда. Схватив дочку на руки – так быстрее, они все вместе выбежали из жилища, и побежали в небольшую рощицу, расположенную по другую сторону путей, где у него в кустах оборудовано небольшое, замаскированное укрытие.

- На всякий случай посидим здесь, переждем…

Дождавшись, когда паровоз поравнялся с рощей, Фёдорович осторожно выглянул – оказалось, что это бронепоезд. Пропустив его, они вышли из укрытия и вернулись в дом.

- Давай, Фрося, поедим, а то неизвестно, что еще нас вечером ждет.

Только они уселись за стол, как раздался странный визжащий звук рядом с домом. Выглянув в окно, Трофим увидел остановившуюся ручную дрезину, и немцев, начавших выгружать взрывчатку. Жена побледнела, быстро схватив любимицу на руки, прошептала:

- Не нужно было нам возвращаться. Смотри, - она кивнула на окно. Там немец, с тротиловыми шашками в руках, направлялся к их жилью. Внутри у обходчика все оборвалось.

Трофим с женой и детьми выскочили из дома, остановились и растеряно начали смотреть на приготовления к взрыву железнодорожного переезда. Немец, начавший минировать жилище, очевидно, не ожидал здесь встретить людей, тем более целую семью. Соединив провода с детонаторами, начал изображать взрыв, замахав на них руками, объясняя, мол, уходите отсюда:

- Рус, пуф-пуф.

Не шевелясь, Фёдорович с растерянным лицом стоял подле стены. Развел удивленно руками, и спросил у минера, не сомневаясь, – это обращение, подобно свисту в поле, ведь немец все равно по-русски не понимает:

- А где же мы жить будем?

Неизвестно, что подействовало на немца: то ли жалостный вид семьи железнодорожника, то ли интонация Трофима, по которой можно было прочесть его боль, безо всякого знания иностранных языков. Но повел он себя несколько странно для отступающего врага: посмотрел на детей, одетых в латаную-перелатанную одежонку, вдобавок явно маленькую по размеру, потом – на своих товарищей, молча наблюдавших за этой сценой; взял из-за пояса ножницы, и вырезал ими два куска провода в полметра, посмотрел в глаза обходчику, и махнул рукой, сотворив добро, – живите. Минер резво вспрыгнул на дрезину, два немца вскочили со своих мест, взялись за ручки, и чудо инженерной мысли помчалось на Запад.

Осторожно вытащив детонаторы, Трофим смотал провода, и, собрав шашки, отправил семью в дом – кушать, а сам отнес неожиданные «находки» в тайник. Вернувшись, почувствовал себя настолько обессиленным, будто бы на нем, вместо коня, пахали три дня кряду. Сел на лавочку под абрикосом, достал кисет, не спеша, потому как иначе, наверное, и не получилось бы, дрожащими руками начал скручивать «козью ножку»; и только когда ее выкурил, тогда успокоился. Войдя в дом, взял с собою документы, немного пищи, одеяла, и они опять ушли в убежище, чтобы не попасть под руку отступающих немецких солдат.

Посоветовавшись между собой, Трофим и Ефросинья решили об этом происшествии никому не рассказывать, и детям настрого приказали молчать, иначе этим странным случаем заинтересуются соответствующие органы; тогда попробуй – объясни тыловым специалистам, что тронуло душу рядового немца, и в силу каких причин он их пожалел, нарушив приказ об уничтожении различной железнодорожной матчасти.

Пятого сентября, с приходом Красной Армии, город, впервые за два года, вздохнул вольным воздухом. Советская власть восстановлена. Проведена всеобщая мобилизация, перед которой бывший обходчик-связной прошел соответствующую фильтрацию в органах госбезопасности, где рассказал все, чем занимался во время оккупации; также сдал остатки боеприпасов и найденные солдатские книжки, каковых к тому времени уже набралось более двух десятков. Претензий к нему не было, и вскоре его отправили на сборный пункт в Артемовск. Попал в «царицу полей» и протопал фронтовыми дорогами от Донбасса до Львова, при освобождении которого был ранен. На излечение Гудыменко привезли в госпиталь, расположенный в окрестностях пгт Козова (тридцать километров от Тернополя). Прошел почти месяц с того момента, как его занесли на носилках в палату.

Утром молоденькая санитарка заглянула в палату:

- Дядя Трофим, вас главврач вызывает.

- Что так рано?

- Мне он никогда не докладывает, - прощебетало юное создание, и исчезло, закрыв за собой дверь.

Фёдорович посмотрел на часы – время лишь семь утра. Сухим полотенцем вытер лицо, расчесался, и недоуменно пожав плечами, пошел в кабинет доктора. Войдя в комнату, по привычке козырнул:

- Товарищ майор, рядовой Гудыменко по вашему приказанию прибыл!

- Садись, Фёдорович, - главврач показал на стул перед собой. - Наверное, удивлен столь ранним вызовом?

- Да, товарищ…

- Оставь. Ты как себя чувствуешь? Рана ноет?

- Есть немножко. Но я готов выписаться, и пока найду свою часть – окончательно заживет.

Доктор откровенно рассмеялся.

- Это тебе кажется. Раздевайся до пояса.

Трофим с себя скинул больничную куртку. Майор осмотрел место раны, потрогал корку на ней.

- Я смотрю – завтра тебе можно смело идти в бой.

Фёдорович, чувствуя его иронию, только вздохнул.

- При ходьбе боль ощущаешь?

- Только при резких движениях.

- Правильно, это уже ближе к правде. Одевайся.

Главврач вернулся на место, поставил локти на стол, пальцы сцепил в замок, и, прижавшись к нему подбородком, покачал головой.

- Что же мне с тобой делать? В строю сколько?

- Почти год.

- До этого, где был?

- Почти два года в оккупированном Донбассе.

- Там – почти, и здесь – почти…

- И там, и там – без месяца.

- Семья есть?

- Жена, два сына и дочка.

- Это меняет дело. Завтра к нам приезжает, что-то вроде комиссии из политуправления армии, и я собираюсь перед ней ходатайствовать, чтобы оставшиеся дни твоего лечения заменить отпуском.

- Вы шутите, доктор?

- Шутить будут с тобой в комендатуре, если не вернешься в срок. Понял?

- Так точно! - выпалил обрадованный Трофим.

- Семья осталась в Донбассе?

- Да.

- Что у нас получается? Три дня – туда, три дня – там, три дня – обратно, сутки – на усушку. В общей сумме получишь: десять суток отпуска, проездные документы, сухой паек. Если с отпуском получится, тогда тебе придется самому регулярно обрабатывать рану. Бинтов и йода дадим. О нашем разговоре – молчок, иначе здесь мгновенно соберется очередь из желающих поменять десять дней лечения на три дня отпуска. Понял?

- Да. Спасибо, доктор.

- Хорошо. Иди, Фёдорович, завтра тебя вызовут.

В возбужденном состоянии, боец вернулся в палату. Его вид не оставил равнодушным соседа, раненного в том же бою, что и Трофима:

- Что случилось?

- Ничего не случилось.

- Но по тебе же видно – определенно что-то произошло. Признайся, не томи душу, Фёдорыч.

- Отстань, липучка.

- Никто тебя таким никогда не видел. Даю рубль за сто – ты, наверное, какую-то медсестру обнял, и она за это тебе сотку спирта налила? Признавайся, Фёдорыч, чья щедрая рука не дрогнула перед твердым характером парня из Донбасса?

- Завтра скажу, а то вдруг ты – глазливый.

- Э-эх, Фёдорыч, Фёдорыч, все ясно с тобой – зажилил точку разлива, - молодой парень, опираясь на один костыль, вторым начал дирижировать, напевая старый марш. - Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

Под общий хохот, Трофим ответил ему:

- Мне сейчас нужно очень быстро сочинить письмо домой. Отстань, балабол, и за эту услугу я тебе свой завтрак отдаю.

- Фёдорыч, за твой паёк я тебя буду все время отцом звать. Вот, увидишь, честное слово.

Трофим махнул рукой в его сторону, мол, не мешай. Достал бумагу, чернильный карандаш, и начал писать:

- Здравствуй, милая Фросенька! У меня все хорошо. В конце июля взяли Львов, но ты об этом событии, конечно, уже знаешь. За сутки перед этим событием, недалеко разорвался снаряд – моих товарищей убило, а мне повезло – ни одной царапинки. Сейчас наша часть стоит во Львове – ждем пополнения, и занимаемся охраной города.

Дверь в палату открылась – показалась голова земляка из соседней палаты.

- Трофим, пошли – свежим воздухом подышим, покурим.

Оторвавшись от листка бумаги, счастливец, с улыбкой на лице, ответил:

- Некогда. Нужно успеть дописать письмо, и отнести его на почту в Козова, чтобы оно скорее отправилось.

- Довольно тебе пешком ходить. Завтра машина в полдень приедет, и твоя весточка помчится на Донбасс быстрее ветра.

- Быть может, завтра, - он чуть было не проговорился, что сам поедет той машиной, - иное случится. А сейчас – извини, некогда. - Трофим помахал ему рукой, словно говорил: «До свидания».

- Ну, как знаешь.

- Отвечать на мое письмо не стоит, потому что командир части обещал мне кратковременный отпуск домой перед отправкой на фронт. Поэтому мне нет смысла много писать. Хотя хочется не только вас, моих дорогих, обнять и расцеловать, но и быстрее узнать о ваших делах. Завтра будет известно об отпуске. Если командиру откажут в моем поощрении, тогда через день получишь от меня еще одно письмо. Всем – привет, и за меня поцелуй наших деток. 25 августа 1944 г.

Улыбка растянула его лицо – он представил женушку, отложившую в сторону сумку с флажками, начавшую поочередно расцеловывать детей. Скоро уже будет год, как они не виделись. В предвкушении встречи, он мечтательно закрыл глаза, потянулся, разведя руки в стороны, и негромко воскликнул:

- Э-эх!

- Фёдорыч, никак застоялся? - потешаясь от скуки, спросил из угла, наполовину загипсованный, бывший танкист, при этом насмешив остальных присутствующих.

- Я тебе, юноша, потом расскажу, при следующей встрече, где-нибудь под Прагой или Берлином.

- Так ты же старый?

- Сам ты – старый, - добродушно буркнул Трофим, начав писать адрес на свернутом в треугольник письме. Затем он переоделся в форму, и обратился к однопалатникам:

- Заказы будут?

Запомнив просьбы, пошел отпрашиваться у дежурного врача...

Госпиталь от городка располагался в нескольких километрах. Для пехотинца – рукой подать. Дорога неплохая, хотя и через лес. Сегодняшний рассвет предвещал хороший солнечный день. Так оно и получилось – солнце стояло над концом прямого отрезка дороги, ослепляя одинокого путника. Была безветренная погода, не шевелились даже листья на верхушках многолетних деревьев, и только щебет птиц нарушал этот чудный мир, казалось, девственного леса. Менее чем за час, Трофим достиг населенного пункта, нашел почту, потом выполнил заказы товарищей по палате, и отправился в обратный путь.

Гудыменко прошел уже около двух километров, а ему до сих пор не хотелось курить. Но неожиданно пропало настроение – эпизоды из оккупационной жизни, странным образом, начали наслаиваться в сознании один на другой. Отрывочные картинки, быстро сменяли друг друга, не давая сосредоточиться на каком-то одном воспоминании. Почему-то вспомнилась передовица газеты «Гудок18», где говорилось о том, что человек сам является творцом своей судьбы.

- К чему бы такой неожиданный всплеск памяти? - подумал он. - Но жизнь подтверждает – у каждого человека действительно свой определенный путь.

Перед глазами поочередно стремительно появились и также быстро исчезли пять могил, в которых он хоронил павших красноармейцев.

- Если комиссия отпустит – обязательно схожу проверить.

Память, тревожа душу, воскресила безногого паренька возле первой воронки. Фёдорович крепко ругнулся, гоня от себя собрание удивительных наваждений; и, растерявшись, закурил сигарету, не сбиваясь с шага. Только он глубоко затянулся, как краем глаза заметил – с левого бока придорожные кусты шевельнулись. Повернув голову, он увидел несколько человек, выходящих на дорогу. Трофим опешил – бандеровцев было семь-восемь человек.

- Ну, что, москалик, весело шагается по нашей земле? - довольно улыбаясь, спросил бандит в офицерской форме.

Посмотрев на их глаза, Фёдорович внутренне сжался, понял – пощады не будет. Почему-то пришла странная мысль: - А ведь я уже прошагал расстояние большее, чем от Львова до Берлина. - Затем быстро бросил взгляд вверх, где лучи солнца пробивались сквозь густые кроны деревьев, оставляя яркие следы. Неожиданно вспомнилась картинка из детства, когда мальчишки на место усов приделывали кукурузные рыльца и, дурачась, важничали, изображая усатых односельчан. Трофим затянулся, бросил окурок под ноги, и покрутил кончик уса. - Вот и повзрослел…

- И в лесу еще курить надумал, спалить нашего кормильца хочешь? Ты посмотри на него – коммуняка не желает с нами беседовать. Ничего, сейчас ты поведешь разговор…

- Он немедля у нас по-китайски заговорит, - сказал другой бандеровец, подошедший к Трофиму, одновременно протягивая свой автомат бандеровцу в офицерской форме…

Можно лишь представить, что могли они сделать с безоружным воином Красной Армии.

Обнаружили Трофима Гудыменко на следующие сутки в нескольких шагах от того места, где он принял мученическую смерть от рук борцов за свободную Украину.

Ефросинья, получив похоронку, проплакала навзрыд два дня, благо, на работе, в виду сложившихся обстоятельств, ей сделали замену. На третий день почтальон принес письмо от мужа. Не веря своим глазам, она забежала в дом, уселась на кровать, прижимая к себе и целуя весточку от Трофима. Сердце рвалось из груди.

- Бывают же ошибки?! Бывают! Обязательно бывают! Не место смерти в этом доме! Мы два года под немцами прожили, и, вытерпев все лишения, выжили, сохранив детей! Это чужую смерть упаковали в похоронку, и на ней совершенно случайно написали мой адрес!

Бережно развернув треугольник, Фрося начала читать:

- Здравствуй, милая Фросенька! У меня все хорошо. В конце июля взяли Львов…

Неслыханно обрадованная, она залилась слезами, но перечитывала раз за разом скупые строки, написанные рукой мужа, не обращая внимания на то, что бумажный лист пропитался влагой слез, и на нем появились потеки. Несколько успокоившись, Фрося вытерла лицо, ведь слезы радости – не слезы горя. Затем, положив перед собой похоронку и письмо, сравнила даты – фирменный бланк оказался моложе на два дня.

Нет предела горю женщины, потерявшей мужа дважды…

И не было на огромной территории Союза ни одного уголка, куда почта не доставляла казенные бланки, от которых седели и старели матери и жены, а дети рано взрослели.

В 1967 году тамошние следопыты нашли нашу родню и сообщили о месте захоронения деда Трофима. Потом его останки еще несколько раз перезахоранивали. Окончательный покой он нашел под гранитными плитами мемориала в пгт Козова (1973), в котором похоронено около 1 000 бойцов и офицеров РККА, погибших при освобождении от нацистов этого посёлка и близлежащих сел.

Друг умолк и поднял на меня влажные глаза, до сих пор выдававшие тоску и растерянность.

- Хорошие люди – твои деды, и жили с широкой душой. Такие судьбы достойны отдельной книги, - подвел я черту под услышанным рассказом.

- И кто сможет теперь меня заставить чтить бандеровцев?

- Это уж точно, - согласился я, и поторопился домой – на бумаге запечатлеть крохи людской памяти о безымянных рядовых героях, сложивших свои головы ради того, чтобы мы все могли родиться в этом измерении, и радоваться жизни, или возмущаться действиями проснувшихся перевертышей…

Примечание:

16 По желанию рассказчика его имя не упоминается.

17 В 1931 году Центральная шахта переименована в шахту имени Ф. Э. Дзержинского.

18 Газета железнодорожников, бывший орган Министерства путей сообщения СССР и ЦК профсоюза рабочих ж-д. транспорта. Издается в Москве с 10 (23) декабря 1917 года.

01.02.2010 |